服务热线

15951931910

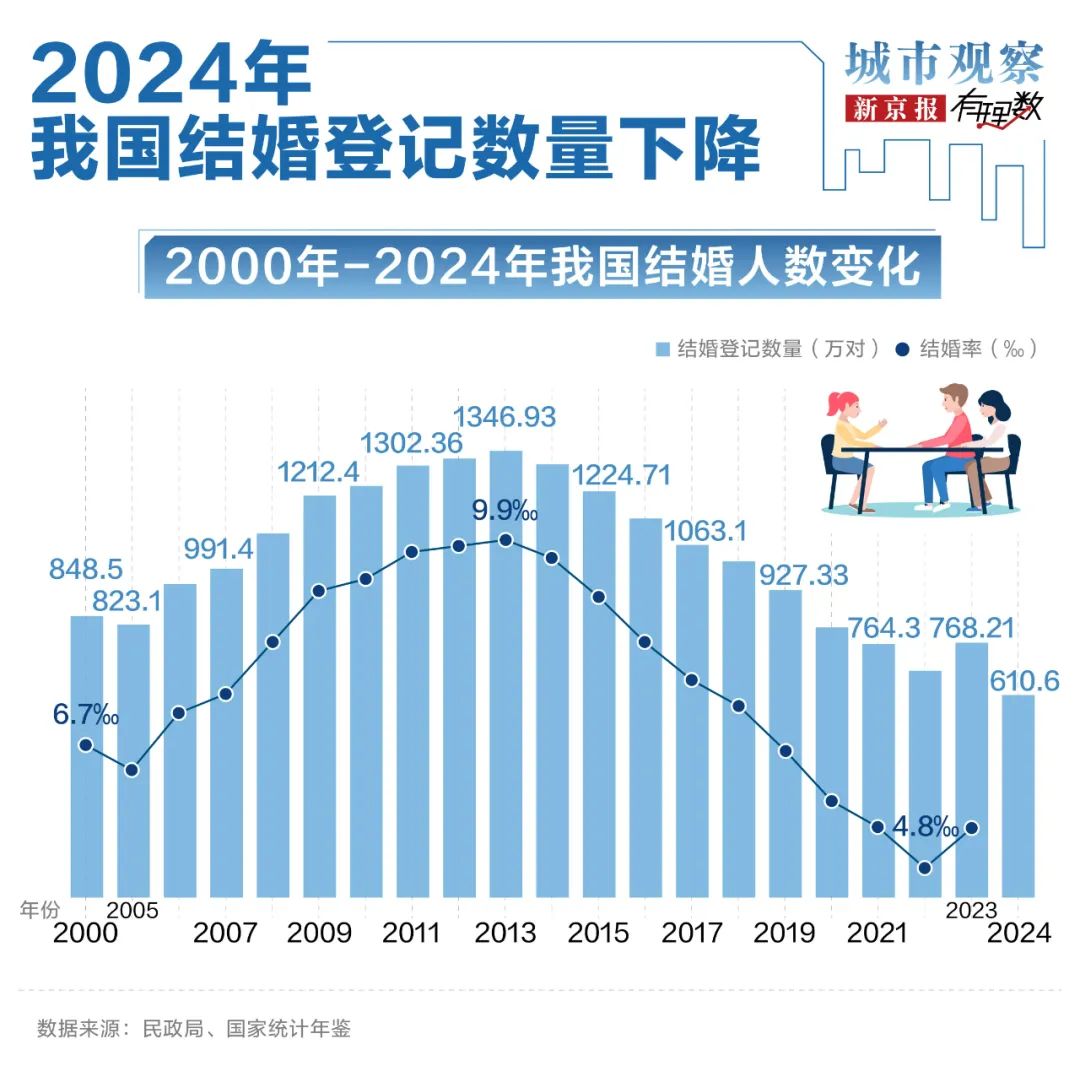

2月初,民政局官网发布了《2024年4季度民政统计数据》,数据显示2024年全国婚姻登记数610.6万对,相比2023年下降了约20.5%。同时,离婚登记数则增加了2.8万对,上升约1.1%。

从历年数据来看,在2023年以前,全国结婚登记数已持续下跌多年:2013年全国结婚登记量为1346.9万对,是近二十年来最多的,随后在2014年开始逐年下降,虽然在2023年回升至768万对,但2024年再度触底。610.6万对的数字不仅低于2023年,也低于回升前的2022年。

中国人民大学人口与发展研究中心教授、家庭与性别研究中心主任李婷告诉媒体,2024年结婚登记数下降,一部分是受到疫情后补偿结婚效应逐渐结束、适婚年龄人群减少等因素的影响。

结婚人数可以体现出人口结构变化,根据中国统计年鉴数据测算,2013年我国20-39岁适婚群体人口数约为4.35亿,而到了2023年,该人群降至3.71亿,少了6400万人左右。

华东师范大学人口研究所所长丁金宏认为,2024年结婚人数下降可能与“无春”的习俗避讳有一定关系(农历中没有立春节气的年份称之为“无春年”,民间有“无春年”不结婚的说法),2025年结婚数量很可能会从去年因习俗避讳带来的低点小幅反弹。但是,这种变化趋势不宜以年度趋势断言长期走势,长期来看,结婚人数仍会波动下降。

目前已有数个省份发布了2024年结婚登记人数情况,因为地方经济发展、人口规模的差异,结婚人数也出现了显著不同。

比如,2月12日,据当地媒体报道,2024年湖南结婚登记总数为22.79万对,相较于2023年的29.98万对减少7.19万对,同比下降19.3%。事实上,从目前各地发布的2024年结婚登记数量来看,地方去年登记结婚的人数普遍下降。

地方结婚数量普遍下降

人口第一大省广东近日发布了广东民政事业统计季报(2024年第四季度),根据报告信息,2024年1-12月,结婚登记数量为51.2万对,而在2023年1—12月,广东的结婚登记数量为63.2万对。

一线城市广州和深圳在2024年的结婚登记数量分别为83712对和91926对,较2023年也有所下降。

不仅仅是广州和深圳,同为一线城市的上海也公布了2024年的结婚登记数量,2024年,上海共办理结婚登记90167对。在2023年,上海办理的结婚登记为104210对。

此外,北京尽管尚未公布2024年的整体数据,但2024年前三季度,北京结婚登记数量为8.9万对,相对于2023年前三季度的9.7万对有明显下跌,2024年结婚对数下降几乎已成定局。

不仅仅是一线城市,不少省份和地级市也已经发布了2024年结婚登记数量。比如,根据云南发布的民政事业统计季报表,2024年结婚登记数量为26.2万对,较2023年的28.8万对有所下跌。

连云港发布的数据显示,2024年,全市结婚登记数量与2023年相比减少5456对,同比下降约22.4%。

扬州发布的数据显示,2024年,共有20727对新人喜结连理,比2023年减少4652对。

丹阳的数据显示,2024年全市共有2822对新人登记结婚,相较于2023年,减少了900余对。

目前来看,2024年各地发布的结婚人数普遍下降,但不少地方比如云南的跌幅低于全国平均水平。

清华大学社会学博士后、北京理工大学教育学院特别副研究员史薇表示,2024年结婚对数下降是正常现象,是过去十余年结婚对数下降趋势的延续。“从短期因素看,原因包括2023年疫情后婚育补偿效应基本释放完毕,同时2024年是‘无春年’,受传统观念影响,部分人推迟结婚。从长期因素看,包括适婚人口减少、初婚年龄推迟、婚姻观念转变、经济压力增大等。”

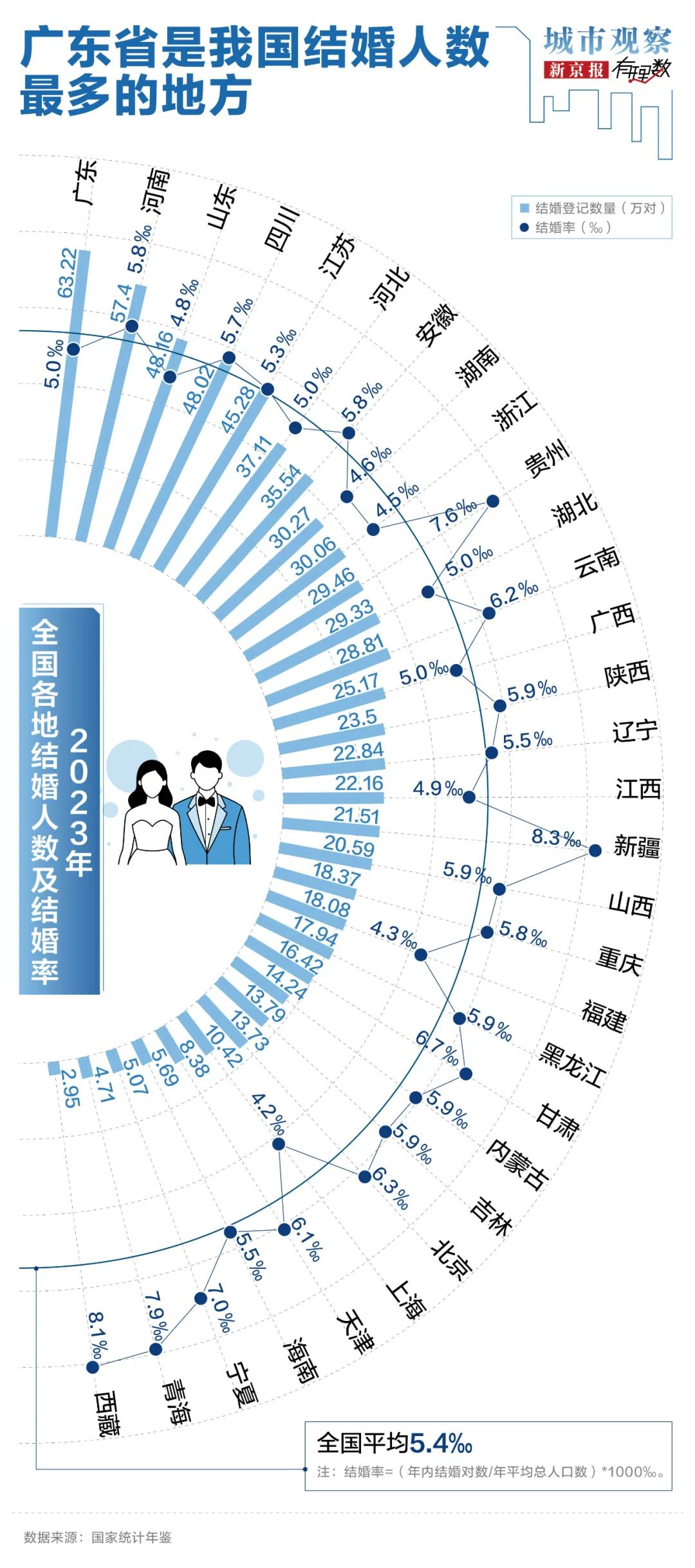

从结婚率来看,尽管广东的结婚总量高居全国首位,但其1.27亿(2023年)的庞大常住人口基数使得实际结婚率仅为5‰,低于全国5.4‰的平均水平。

人口普查年鉴显示,2020年广东4246.9万户家庭户中,占比最高的为“一人户”,达到33.22%。一般来说,一人户家庭主要是老年单人家庭或者年轻人单人家庭,当前,广东“一人户”的占比数位居全国第一。

另一方面,新疆、西藏和青海却以8.3‰、8.1‰和7.9‰的高结婚率位居前列,而上海、浙江等经济发达地区的结婚率却低至4.2‰、4.5‰。这种数量与比率的倒挂现象,背后隐藏着人口基数、年龄结构、受教育程度、文化传统等多重因素的复杂交织。

适婚年龄人口下降“加速度”

经济发达地区的高收入并未带来更强烈的结婚意愿,反而催生了“婚姻延迟症”。以结婚率最低的上海为例,2024年,上海全市结婚人员平均年龄为34.9岁。其中男性35.8岁,女性34岁。全市初婚平均年龄30.1岁。

人口学者何亚福曾分析,一般来说,经济越发达,结婚率越低。一线城市结婚率低主要是受到外来人口较多和房价较高等因素等影响,而像是西藏等地区保留着传统婚育文化,并且当地结婚成本较低,比如彩礼要求不高、房价较低等,这些因素都成为维系传统婚姻观念的“润滑剂”。

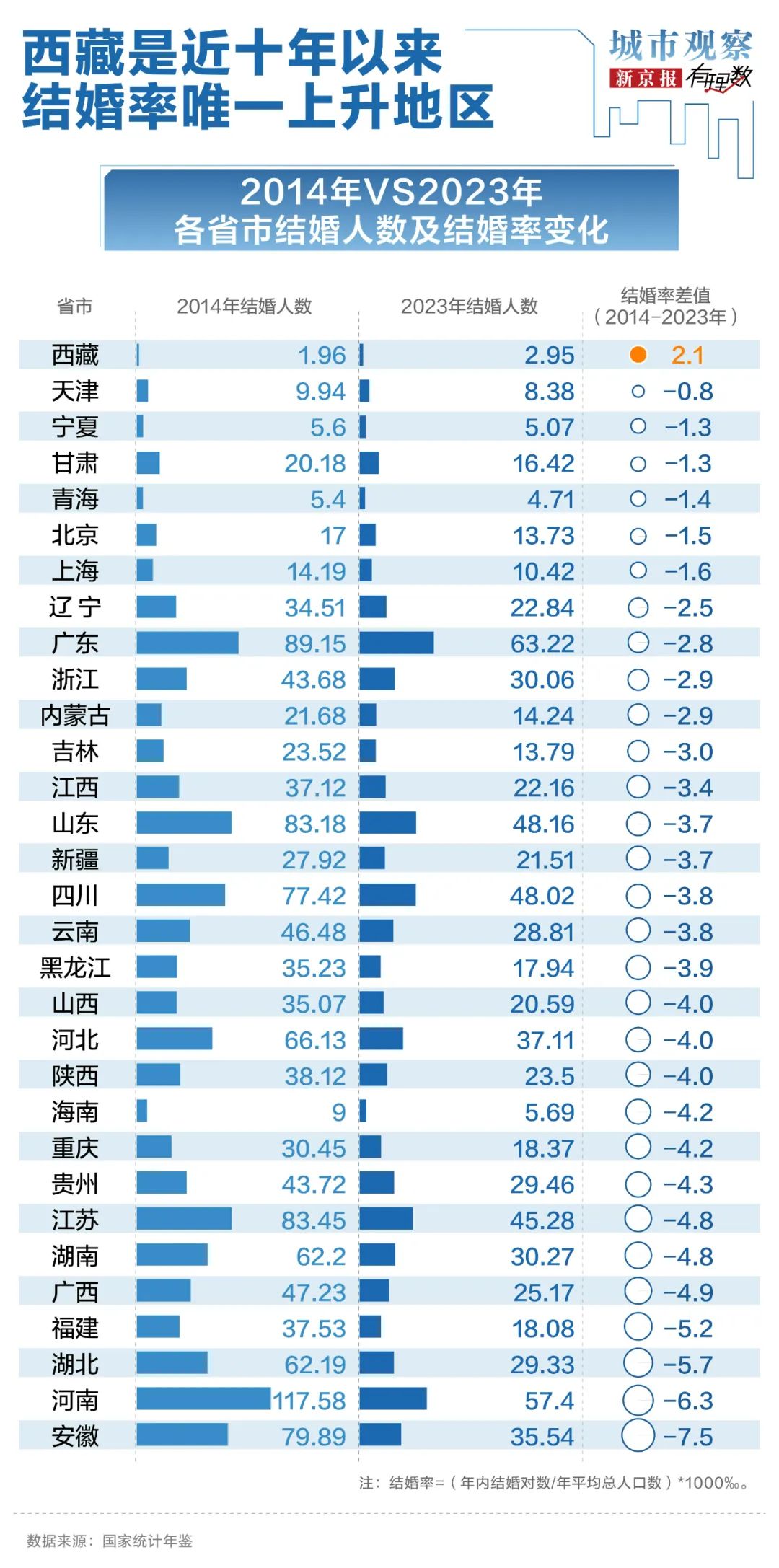

通过近十年来的数据发现,从2014年到2023年,全国多地结婚率都出现下降,其中安徽在近十年中结婚率降幅最大,其次是河南、湖北及福建,仅有西藏的结婚率出现增长。

从已经发布的数据看,结婚年龄推迟的问题,在大城市和小城市都同样明显。

连云港全市结婚人员平均年龄为31.43岁,其中男性32.05岁,女性30.8岁,全市结婚登记平均年龄逐年提高。从初婚年龄看,连云港全市初婚平均年龄27.86岁。

史薇指出,近年来,中国结婚年龄分布呈现出明显的推迟趋势,且30岁以上结婚人数占比逐渐上升。结婚年龄的推迟不仅压缩了结婚窗口期,还通过进度效应减少了每年进入婚姻的人数。

然而,另外一个因素对于结婚人数的持续影响或许更大,这就是我国适婚年龄人口数量快速下跌。

中国统计年鉴2024,透露出我国最新适婚年龄人口的信息。2023年,我国在20—24岁、25—29岁、30—34岁和35—39岁的人口,在总人口中占比分别为4.97%、5.69%、7.64%、7.99%,20—39岁的适婚年龄人口在总人口的比重为26.29%。

这一占比较2013年、2020年均有明显下跌。中国统计年鉴和人口普查数据显示,2013年、2020年我国适婚年龄人口占总人口比重分别为31.97%、27.66%。

这一趋势是否有可能改变?目前看来,适婚年龄人口下降的趋势难以改变,且在最近10年呈现加速下跌的趋势。

以2020年人口普查的数据来看,当年30—34岁、35—39岁年龄段的人口分别为12414.52万人、9901.29万人。而10—14岁、15—19岁的人口分别为8525.60万人、7268.41万人。

这意味着,随着2020年的35—39岁的人口在2025年退出适婚年龄人口,15—19岁进入适婚年龄人口较之大幅减少超过2600万人。此外,在2030年,2020年30—34岁年龄段人口退出适婚年龄人口之后,当年10—14岁年龄段人口进入适婚年龄,也较之大幅减少超过3800万人。

史薇表示,根据第七次全国人口普查数据,2010—2020年,15—35岁青年人口占总人口的比重从33.5%下降到27.2%。同时,80后、90后、00后存活人口分别为2.14亿人、1.78亿人和1.55亿人,整体呈不断下降趋势。20—40岁的适婚年龄段人口数量的大幅下滑,将导致结婚对数减少。预计2023—2043年,20—40岁人口将继续减少16.9%,这意味着未来结婚对数可能继续处于低位。

从“催婚”转向“护航”

结婚人数的多少会直接作用到生育方面,国家统计局网站发布的最新数据显示,2024年全年全国出生人口954万人,人口出生率为6.77‰。相比2023年,去年我国出生人口增加了52万人。人口出生率相比上一年提升了0.38个千分点。

为了有效提结婚率和生育率,中央及地方政府纷纷出台创新政策,把鼓励婚姻和生育写进了地方工作报告里,试图从“催婚”转向“护航”。

比如2024年8月,国家在《婚姻登记条例(修订草案征求意见稿)》中提出,结婚和离婚登记不用再带户口簿,这被认为是降低了结婚的门槛。以前,户口簿大多掌握在父母手里,很多年轻人因为父母不同意,拿不到户口簿,结果婚就结不了。现在只要身份证就能搞定,真正实现了“婚姻自由”。

有些地方则直接给真金白银,2024年10月,山西吕梁发布通知,2025年1月1日起,在该市结婚登记且女方年龄在35周岁及以下的夫妇,将获得1500元奖励。

公开报道显示,浙江省衢州市常山县曾于2023年8月出台规定,对双方均为初次结婚登记且女方年龄在25周岁及以下的夫妇(至少一方为常山户籍)给予1000元奖励。

不仅如此,各地还在延长婚假,2024年11月,山西的婚假直接延长到30天,和甘肃并列全国第一。河南、黑龙江、新疆的婚假也分别有28天、25天和23天。

婚姻问题不仅仅是个人选择,更是社会系统性问题的反映,与其“催婚”,不如解决后顾之忧,有效降低婚育成本,推动婚育友好型社会建设。对于如何提升年轻人结婚意愿的问题,华东师范大学人口研究所所长丁金宏指出,要靠家庭幸福感的社会体验和孩子的家庭价值去“感化”年轻人,这是一个长期的过程。

[ 原创声明:本文为结婚产业观察转载;来源:新京报、21世纪经济报道;转载请注明作者姓名和来源。文章内容系作者个人观点,不代表结婚产业观察对观点赞同或支持。 ]

关注微信公众号:结婚产业观察(wionews),每日推送,干货互动精彩

关注微信公众号:结婚产业观察(wionews),每日推送,干货互动精彩