服务热线

15951931910

中式传统婚礼的“伴娘”与如今的伴娘是一回事吗?传统“闹伴娘”习俗是怎样产生的?它还有机会复兴吗?

闺蜜结婚,请你去当伴娘怎么办?

伴娘礼服虽美,在中国很多地方却意味着极高的危险系数。在这些有所谓“闹伴娘”风俗的地方,伴娘轻则遭到言语骚扰和被迫参加内容猥亵的游戏;重则可能被脱去全身衣物,受到进一步的性侵害。

不是每个自愿接受伴娘任务的女性都“自愿”承受这样的人格侮辱,闹伴娘闹到最后,常有不堪凌辱的伴娘选择报警,喜事变成了刑事案件。对于即将承担的法律后果,参与闹伴娘的男宾却往往觉得很委屈,他们辩称这是当地的“传统婚俗”,自己最多算玩得比较过分罢了。

他们的辩解有道理吗?

彼“伴娘”非此伴娘

中国历史上确实有过“闹伴娘”的传统婚俗,但它闹的“伴娘”与今天的伴娘却不是同一回事,而是一种很难重现的特殊职业。

若将“伴娘”视为在婚礼中引导新人礼仪的女性角色,那中国古代伴娘的历史可以追溯到先秦时期。

据《仪礼·士昏礼》规定,在婚礼当天,陪伴出嫁新娘的是一位“姆”和数位“媵”。“姆”是新娘的老师,负责教授新人一些基本的礼仪。

“媵”则一般由新娘的侄女或妹妹充任,她们跟随新娘到夫家,协助操持婚礼。但接下来,她们却要在婚礼结束之后——也嫁给新郎。此即先秦的“媵妾制”婚俗,“伴娘”一开始陪伴新娘,就得陪上一辈子。

进入秦汉以后,这种亲属陪嫁的“媵妾婚”逐渐消亡,女方家的奴婢接下了与之相似的角色,俗称陪嫁丫头,一直延续至近代。与“媵”相关的“伴娘”角色,则逐渐剥离出来,自宋代开始,多由职业女性充任。

两宋以来,随着商品经济的发展和社会进步,富贵人家的女佣大多已不再是人身依附的奴婢,而代之以契约雇佣关系,俗称“女使”。这助长了女性职业的大发展。

据《旸谷漫录》记载,当时东京汴梁城里的中下层居民,“不重生男,每生女则爱护如捧璧擎珠”,长大之后,根据姿色不同,教授相应技能,以供士大夫雇用。

“伴娘”也是此时发展起来的女性职业人的一种,熟知婚姻嫁娶中的一整套礼仪习俗,备富家取用,以此作为谋生的手段。

《梦梁录》中描写的南宋临安婚俗,甚至直接雇用官私妓女。妓女们手捧各色迎亲道具,在女方门前互念诗词,讨要利钱,以取吉利。这些“接引”,“讨彩头”的功能,都为后世的伴娘所继承。

进入明清,伴娘职业化程度进一步加深,各地都发展出不同的特色,名称也多种多样,有喜娘、大妗姐、伴房娘、送亲太太、送女客、送嫁娘、倩娘母、陪嫁姆、指导妈、侍妗等种种称谓。

除了熟练操持婚礼仪式,这时期的伴娘还常被赋予另一重要任务:在必要时传授新婚夫妇基本的性知识,并在行房时安抚其情绪,以免新人因缺乏性教育而陷入初夜失败的尴尬,教授场所则通常是门外或者隔壁。依托这种微妙身份,伴娘也成了明清色情小说中的常客。

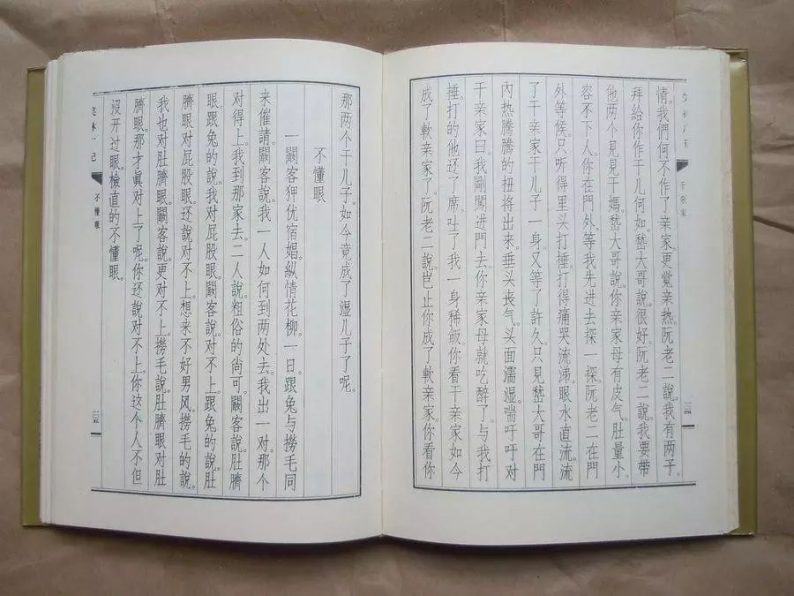

被宾客“闹”的“伴娘”也是由这种职业伴娘衍生而来。据《清稗类钞·婚姻类》记载,各地曾出现过一种职能和要求都特殊的伴娘,如苏州的部分喜娘,即由年少美艳者担任,“大抵妆束入时,善自修饰,天足细腰,殊可人意”。湖南衡州请伴娘则除了貌美,还要具备才艺,“以容貌清丽歌曲工雅者充之”,耗费颇巨。

然而,主家花费重金聘请这种年轻貌美的伴娘,难道仅仅是为了哄宾客一乐吗?

对于聘请专业被“闹”伴娘的意义,《清稗类钞》记载得很清楚:“伴娘果美丽者,闹房之人视线所集,不于新嫁娘而于伴娘矣。”而且,这种意义是“各省皆然”。

所谓“闹房”,即“闹洞房”,是一个至少有两千年历史的婚礼保留节目。东汉仲长统在《昌言》中即批判其为恶俗,说闹房之人手持木棍,在大庭广众之下,用污言秽语戏耍新人,实在有失体统。与后世相比,这种早期的闹法多少还算是“文闹”。

北朝及隋唐时期,流行在女婿回拜岳丈时,女方全家出动持械痛殴女婿,以之为乐。如果恰逢饮酒过量,往往会失手将人打伤,严重时甚至闹出人命。这种略显暴力的“武闹”,当是融合了部分“胡俗”的产物。

与北朝相反,南朝婚俗则更喜欢折腾新娘:在第二天拜见公婆时,客人会站在一边询问新娘子昨夜洞房中事,如果不应答就会遭到鞭打,甚至被倒挂起来。

此后历朝历代的闹房,性色彩一以贯之,乃至出现了男宾群起调戏新娘的现象。当时的情景,从《笑林广记》中一则叫《舌头甜》的笑话中,可以略窥其貌:

新婚夜,送亲席散。次日,厨司捡点桌面,不见一顶糖人,各处查问。新人忽大笑不止,喜娘在傍问:“笑甚么?”女答曰:“怪不得昨夜一个人舌头是甜津津的。”

对这场很黄很暴力的狂欢,心怀畏惧的不光是新郎新娘,很多公婆同样不希望自家新人遭受如此蹂躏,尤其是那些讲究男女之大防的诗书世家。于是,又美又通曲艺的特殊伴娘,便承担起转移宾客视线的重任:客人不但可以对其任意调戏,甚至还可以与之发生性关系。根据男方的经济状况,聘请时间少至三五天,多达一两个月不等。由于酬金丰厚,伴娘因此声名狼藉,也在所不惜。

作为帮新娘从婚礼全身而退的有效战术,“闹伴娘”的习俗到民国时期仍然流行。1928 年出版的《苏州风俗》一书,在《婚丧礼俗》篇中写道“···闹者既失新郎,而对于新娘又无可闹,于是不得不闹伴娘。故坤宅伴娘,必择美貌年轻者”。

要消灭这一传统,还得等到 1949 年,那场天翻地覆的革命。

然而,革命消灭了“闹伴娘”,却没有消灭闹洞房的习俗。号称要解放妇女的新政权当然不喜欢以调戏女人取乐的旧习气,但革命是围绕阶级斗争开展的,而闹洞房恰恰为贫下中农喜闻乐见又不分长幼尊卑,革命者出于阶级立场,只能循循善诱,不可强力废止。

在 1978 年前的整个革命时期,“结婚三天不分大小”的老规矩都在农村继续留存。在作家浩然发表于 1958 年的小说《新媳妇》里,闹洞房闹得厉害了,可以“把新媳妇的衣服剥下来,或是往鼻子里撒辣子面”,而且“闹的越厉害,主人越高兴”,新媳妇不被闹还会被嘲笑没人缘。

1976 年 3 月,作家耿笑燕的同名小说描述虽不如前辈直白,也仍然提到了这条老规矩。在那个文艺作品随便就能被扣上“抹黑劳动人民”的帽子而查禁的年代,这些描写可以畅通发行,足以说明人民政府对闹洞房的宽容。

虽然在这类革命文学里,身为共产党员的新娘总能春风化雨地成功教育群众,但一旦革命的热浪过去,她们事实上的弱者形态便迅速暴露出来。80 年代初期,小说中恢复了新娘害怕闹洞房时遭到侵犯的描写。

1985 年,新闻也开始报道闹洞房闹出的恶性事件:石家庄 20 多个民兵参加婚礼,闯进新房动手动脚,“新娘被闹得放声大哭,新郎一家苦苦求饶,这伙人却无动于衷,直到闹够为止”,被《中国民兵》杂志刊载消息批评。

但只要事情没闹大,政府对这些习俗也没什么反感,阳原、井陉两地地方志都大方地收录了偷听新房动静翌日取笑的“听房”民俗。

90 年代后期,“伴娘”又再次出现在中国婚礼上,但这时的她们与任何意义上的传统伴娘都没有继承关系,而是在婚礼中与伴郎一起,充当新人仪式性随从的西式伴娘。担任者一般是新娘的亲朋好友或者同学闺蜜,通常为未婚。

当这些伴娘仅仅与新娘相熟便接受邀请,误打误撞进入“三天无大小”老规矩封存完好的地界。中式熟人社会的狰狞一面就在她身上显露无遗,因为与双方亲友都没有足够交情,她成了这场“不分老少”的闹剧中最缺乏保护的一员,只要场面失去控制,最受伤害的必然是她这个初来乍到、又在新娘之外最为显眼的陌生人。“闹伴娘”最为出格,甚至闹出刑事案件的情形,也多在这种场合发生。

可喜的是,得益于市场经济,近年来情况有了改变,“闹伴娘”官司将有机会杜绝。据媒体报道:全国多地都出现了专门针对“闹伴娘”婚俗的职业伴娘,从业人员有些是性格开放、接受尺度比较大的女性,有些则干脆是性工作者。

关注微信公众号:婚嫁风向标(hunjia365),每日推送,干货互动精彩多

关注微信公众号:婚嫁风向标(hunjia365),每日推送,干货互动精彩多